서울시민 10명 중 8명은 키오스크를 이용한 경험이 있는데 2년 전에 비해 특히 고령층의 키오스크 사용이 늘어난 것으로 나타났다. 하지만 상품구매‧음식배달 등 생활밀착 분야 스마트폰 앱은 여전히 고령층의 사용률이 낮았다.

서울디지털재단은 2021년 지자체 최초로 '서울시민 디지털역량실태조사'를 실시한 이후, 2023년 2차 조사를 실시하고 그 결과를 발표했다. 이 조사는 만 19세 이상 서울시민 5,500명(고령층 2,500명, 장애인 500명 포함)을 대상으로 면접 방식으로 진행한 것이며, 2021년 조사와 달리 장애인 표본을 포함시킨 것이 특징이다. '2023 서울시민 디지털역량실태조사'는 키오스크‧디지털서비스 이용 경험, 인공지능(AI)리터러시, 문제해결 방식 등 다양한 항목을 나누어 디지털 수준을 평가했다.

서울시의 시정 철학인 약자동행 정책에 힘입어, 2년 새 서울 고령층 키오스크 이용 경험이 57.1%로 대폭 상승하고, 디지털 활용에 어려움이 발생했을 때 포기하는 고령층은 5명 중 1명에서 8명 중 1명꼴로 줄어든 것으로 나타났다.

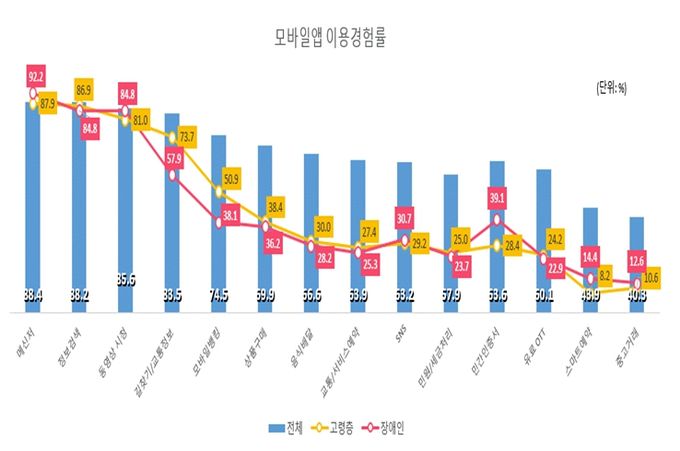

그러나 고령층의 ‘모바일 앱 서비스’ 이용 경험은 여전히 낮았다. 특히, ‘민간인증서’ 이용경험은 28.4%, ‘유료 온라인동영상서비스(OTT) 서비스’는 24.2%로 전체 시민 이용률의 절반에도 미치지 못했다.

서울시민 전체 10명 중 8명은 키오스크를 이용한 적이 있다고 응답했다. 총 81.7% 수준으로, 이는 ’21년(76.9%)보다 4.8%p 상승한 결과이다.

고령층 경우엔 ’21년 대비 대폭 상승해 57.1%(↑11.3%p)가 키오스크 이용경험이 있다고 응답했다. 세부적으로 55~64세는 79.1%(↑10.1%p), 65~74세는 50.4%(↑21.0%p), 75세 이상은 19.1%(↑5.3%p)가 키오스크를 이용했으며, 특히 65~74세 연령구간에서 이용경험률이 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

장애인 키오스크 이용경험률은 58.9%로 조사됐다. 연령별로 55세 미만에서 90.0%, 55세 이상에서 52.3%로 나타났고, 장애유형별로는 청각/언어장애인(68.0%)과 시각장애인(63.5%)이 지체장애인(57.9%) 및 뇌병변장애인(43.4%)보다 상대적으로 높은 경험률을 보였다.

키오스크 이용이 어려운 이유로는 고령층과 장애인 모두 작동법의 어려움보다 ‘뒷사람의 눈치가 보여서’를 우선으로 지적했다. 그중에서도 장애인은 ‘사용 중 도움을 요청할 방법이 없어서(63.6%)’를 1순위로 꼽았다. ‘키오스크 이용 중 어려움을 겪은 적이 있는가’에 대해 고령층은 59.6%, 장애인은 60.9%가 ‘있다’고 응답했다. 그 이유로는, 고령층은 ‘뒷사람 눈치가 보여서’(53.6%), ‘선택사항 적용이 어려워서’(46.3%), ‘용어가 어려워서’(34.0%)를 꼽았고, 장애인은 ‘사용 중 도움을 요청할 방법이 없어서’(63.6%), ‘뒷사람 눈치가 보여서’(39.1%), ‘선택사항 적용이 어려워서’(32.2%)를 지적했다.

고령층의 키오스크 이용 경험은 높아졌지만, 상품구매(38.4%), 음식배달(30.0%), 교통/서비스예약(27.4%) 등 실생활 밀착 분야의 ‘모바일 앱’ 이용경험은 여전히 낮은 것으로 나타났다.

특히 ‘민간인증서’, ‘유료 온라인동영상서비스(OTT), ‘스마트 예약’ 이용경험률은 고령층과 전체 시민 간 최소 2배에서 최대 5배 이상 차이가 났다. 전체시민의 이용경험률은 민간인증서 63.6%, 유료OTT 60.1%, 스마트예약 43.9%, 중고거래 40.3%이다. 고령층 이용경험률은 민간인증서 28.4%, 유료 온라인동영상서비스(OTT) 24.2%, 스마트예약 8.2%, 중고거래 10.6%이다.

장애인의 경우에도 ‘메신저’(92.2%), ‘정보검색’(84.8%), ‘동영상 시청’ (84.8%)을 제외하면 전체시민 대비 이용경험률이 낮았고, ‘길찾기/교통정보’(57.9%), ‘모바일뱅킹’(38.1%) 등 일부서비스는 고층보다 낮은 경험률을 보였다.

이는 상품구매, 금융거래, 서비스예약 등 일상생활의 필수서비스가 전면 디지털화 되고 있는 가운데, 디지털서비스를 사용하지 못해서 불필요한 비용을 더 지불하고 있는 ‘노인세(稅)’에 대한 문제가 여전히 존재함을 시사한다.

그러나, 디지털서비스 이용시 문제가 발생했을 때 포기하는 고령층이 줄어든 점은 매우 긍정적이다. ’21년 조사에서는 문제발생 시 ‘해결 못한 채로 둔다’고 응답한 고령층이 21.2%였지만, 2년 새 13.3%로 7.9%p 감소했다.

디지털 문제를 마주쳤을 때, 고령층과 장애인은 ‘주변사람 도움으로 해결’한다는 응답이 각각 60.7%, 53.6%로 가장 높았다.

도움받는 방식으로는 고령층과 장애인 모두 대면방식을 선호했다. 고령층은 ‘가까운 거점 방문’을 70.1%로 가장 선호했으며, 장애인은 ‘댁내방문’을 58.6%로 가장 선호했다.

서울디지털재단은 '서울시민 디지털 역량'을 종합적으로 살펴보기 위해, ▲디지털 기기 이용 ▲디지털 서비스 이용 ▲디지털 소양 ▲디지털 보안/안전 영역으로 구분하여 조사했다.

디지털역량수준 조사결과, △디지털기기 이용 68.7점, △디지털서비스 이용 68.4점, △디지털 소양 62.2점, △디지털 보안‧안전은 49.8점으로 나타났다. 이는 ’21년 대비 디지털기기 이용은 5.0%p 상승했고, 디지털서비스 이용은 비슷한(↑0.2%p) 수치이다. 고령층은 디지털 소양(52.7점), 디지털기기 이용(43.3점), 디지털서비스 이용(42.7점), 디지털 보안‧안전(31.9점) 순으로 높았고, 장애인은 디지털 소양(46.4점), 디지털기기 이용(40.7점), 디지털서비스 이용(37.0점), 디지털보안‧안전(34.0점) 순으로 조사됐다.

전체시민 평균을 100으로 했을 때, 고령층은 여러 항목 중 △디지털서비스 이용(62.4%), △디지털기기 이용(63.0%) 항목에서 격차가 크게 나타났다. 장애인의 경우 △디지털서비스 이용(54.1%)에서 가장 격차가 컸다.

주목할 점은, 고령층과 장애인 모두 연령에 따른 디지털격차 양상이 유사하다는 점이다. 디지털서비스 이용의 경우, 장애인 내에서도 고령층(30.6점)은 55세 미만(65.2점)의 절반이 채 안 되는 수준을 보였다. 향후 장애인 중 고령자 비율이 지속 증가할 것으로 예상되는바, 고령 장애인의 디지털 격차해소에 주의를 기울일 필요가 있다.

최근 급속한 성장세를 보이는 ‘생성형 AI’와 관련한 조사도 이루어졌다. 서울디지털재단은 서울시민 절반 이상(55.3%)이 ‘생성형 인공지능(AI)을 알고 있다’고 응답한 것을 파악하고, 인공지능(AI)을 적절히 올바르게 사용할 수 있는가를 알아보기 위해 전국 최초로 ‘인공지능(AI) 리터러시 역량’ 수준을 조사했다. 서울시민 55.3%는 ‘생성형 인공지능(AI)’을 알고 있고, 15.4%는 사용해 본 것으로 나타났다. 고령층과 장애인의 경우, 생성형 인공지능(AI)을 알고 있는 비율은 각각 24.1%, 25.9%이며, 사용해 본 경험은 2.3%, 5.6%에 불과했다.

‘인공지능(AI) 리터러시(문해력)’ 역량은 고령층을 제외한 만 55세 미만을 대상으로 조사했으며, 서울시민이 일상에서 ▲인공지능(AI)을 얼마나 이해하고(AI이해), ▲이용할 수 있는지(AI이용), ▲우리 삶에 어떻게 적용되는지 알고(AI식별), ▲위험성을 인지하고 올바르게 사용하고 있는지(AI윤리)에 관한 항목으로 나누어 조사했다.

우선 인공지능(AI) 개념을 이해하고 이용하는 수준은 높았다. ‘인공지능(AI)의 개념을 알고 있다’는 80.4%, ‘일상생활에서 인공지능(AI)이 적용된 기기를 이용할 수 있다’는 87.5%로 상대적으로 높게 나타났다.

그러나 상대적으로 인공지능(AI)을 식별하고 위험성을 인지하는 수준은 낮았다. ‘인공지능(AI) 기술이 우리 삶에 적용된 사례를 식별할 수 있다’는 66.4%, ‘인공지능(AI)기술의 위험성(알고리즘 편향성, 오정보, 프라이버시 침해 등)에 대해 알고 있다’는 66.6%로 상대적으로 낮게 나타났다.

이번 조사결과를 토대로, 서울시와 서울디지털재단은 디지털역량 강화 및 디지털 포용환경 개선 사업을 정교화 해나갈 예정이다. 디지털 약자를 대상으로 상담‧교육을 제공하는 거점을 마련하고, 면대면 맞춤형서비스를 강화하여 서울시의 디지털약자 동행에 박차를 가할 계획이다.

서울시는 디지털 교육‧상담을 제공하는 사업으로 ‘우리동네 디지털 안내소’, ‘디지털 안내사’, ‘디지털배움터’, ‘디지털동행플라자’를 운영하고 있다. 근처 이동통신 3사 매장에서 디지털기기 사용법을 배울 수 있도록 하고, 지역 거점에 디지털 안내사를 배치하여 키오스크, 스마트폰 이용을 돕고 있다. ‘디지털동행플라자’는 어르신의 디지털 활용 교육과 상담‧체험을 지원하는 공간이다. 현재 운영 중인 ‘서남센터’(영등포구 대림동), ‘서북센터’(은평구 구산동)를 포함하여 오는 2026년까지 총 6개소를 조성할 계획이다.

서울디지털재단은 1:1 노노케어 방식의 디지털교육인 ‘어디나지원단’을 강화하는 한편, 하반기부터는 서울 곳곳을 찾아가는 ‘디지털 돌봄 체험버스(이동식교육장)’를 운영하여 디지털 격차 해소에 힘쓸 예정이다. 조사결과를 기반으로 고령 장애인 디지털 교육을 시범운영하여 디지털 역량강화사업의 내실을 다지고, 약자 친화적인 디지털 환경을 조성하기 위해 ‘디지털사용성 개선지원’, ‘품질 인증제도’를 강화해나갈 계획이다.

강요식 서울디지털재단 이사장은 “빠르게 변화하는 디지털 전환시대에 서울시민이 얼마나 디지털 기술을 잘 이해하고 활용하고 있는지 점검하는 것은 중요하다”며, “이번 조사 결과를 활용해 고령층, 장애인 모두 소외 없이 디지털 혜택을 누릴 수 있도록 촘촘한 지원을 해나가겠다”고 전했다.